今回はVitalで尺八のような柔らかい管楽器の音を作る方法を紹介します。具体的な流れとしては①管楽器の音の特徴を分析してから②それを基にVitalで音を作ります。

この記事を読めばこのような音を作ることができます。

シンプルですが、色々なところに応用できそうなのでぜひ曲の中で使ってみてください。

プリセットはこちらからダウンロードできます。

他にもVitalの音作りに関する記事を投稿しているので気になる方はこちらもぜひご覧ください。

管楽器の音の特徴

まず初めに、本物の管楽器の音の特徴を掴みましょう。

周波数特性

周波数特性に注目します。管楽器と言ってもクラリネット、トランペット、リコーダーなど種類によって周波数特性が異なります。例えばクラリネットであれば奇数次倍音が偶数次倍音が大きいなどです。

それを念頭に置いた上で話を進めると今回作りたい柔らかい音であれば、基音、2次倍音、3次倍音と高次の倍音になるにつれて減衰していくことが多いようです。逆に金管楽器のような派手寄りの音の場合は5次倍音や7次倍音のように高次の倍音にピークがある山のような形になることが多いようです。

時間的特徴

周波数特性の次は時間的な特性に着目します。ここではエンベロープ(ADSR)について見てみましょう。

まずアタックがやや遅いことが特徴です。息を吹き込み始めた瞬間から徐々に音量が大きくなっていくイメージです。次に音の減衰が小さいです。まあ管楽器を演奏することを想像すると当然ですね。小学校でリコーダーを吹いたときなどは基本的に音の大きさが一定だったと思います。

実際に作ってみる

ここまでで管楽器の音の特徴が分かったと思うので、それらの知識を使って実際にVitalで音作りをしてみましょう。

ウェーブテーブルの編集

周波数特性の特徴を再現するためにウェーブテーブルを作ってみましょう。Vitalにはウェーブテーブルを自作できる機能があるのでそちらを使ってみましょう。

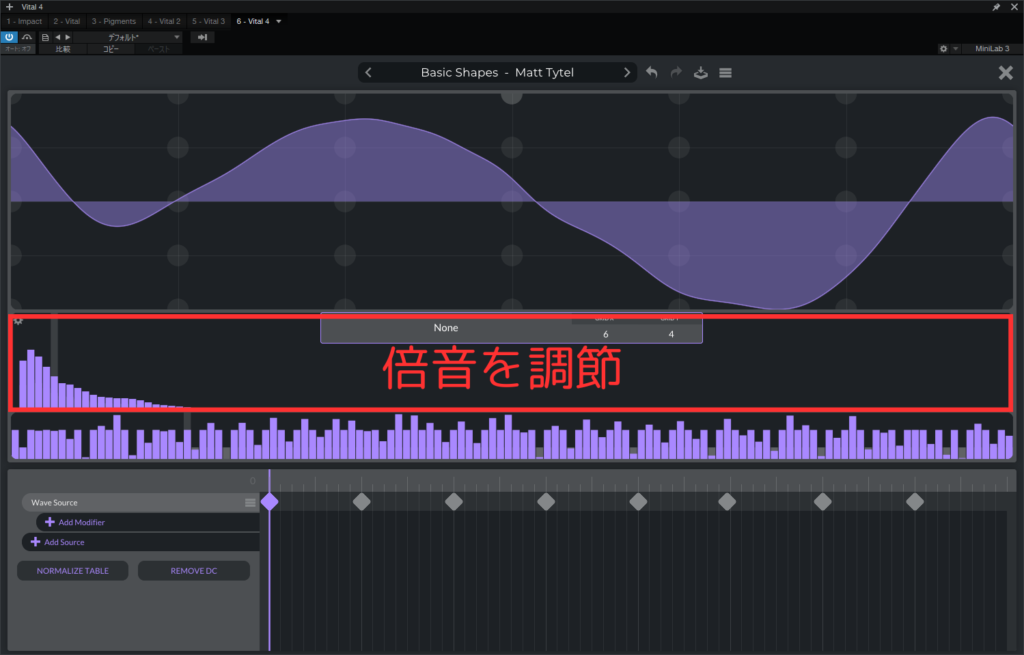

このウェーブテーブルエディタでは下の画像の赤く囲った部分で各倍音の大きさを調節できます。1番左から直流成分、基音、2倍音、3倍音…に対応しています。ここでは画像のように高次倍音になるにつれて減衰していくようにしています。

エンベロープの調整

時間的特徴を再現するためにエンベロープを調整しましょう。ここではアタックをやや遅くしてサステインを最大にしています。これによって本物の管楽器のような持続音が得られます。

フォルマント+ランダムモジュレータで揺れを表現

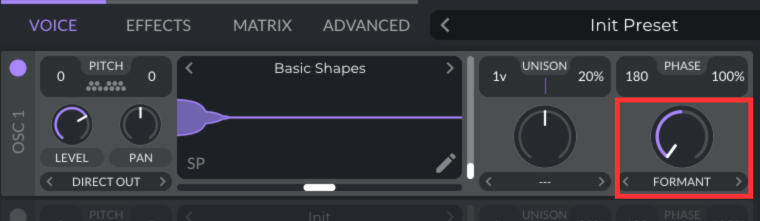

画像のようにフォルマントを調節しました。

管楽器は息の吹き込み具合によって揺れが生まれます。その生楽器特有の揺れを再現するためにこのフォルマントにランダムモジュレータを適用します。

ホワイトノイズで息の音を作る

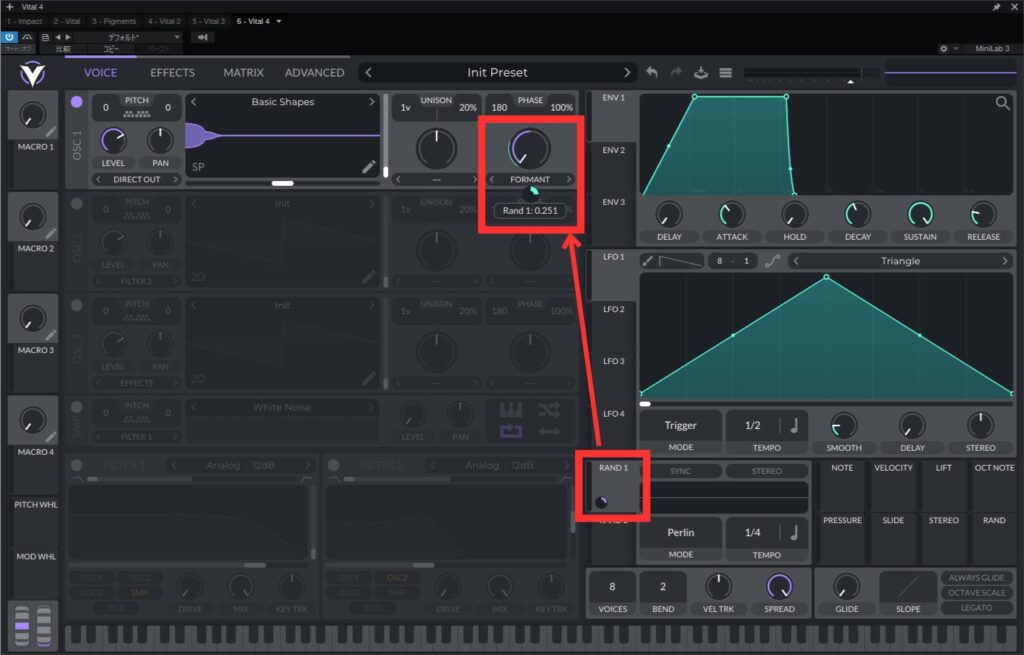

管楽器ではアタックの部分に息の音が混じります。その音をホワイトノイズで再現します。アタックの部分にだけ息の音が交じるニュアンスを出したいので、画像の赤い部分のように設定したENV2をノイズのLEVELに適用します。また、ホワイトノイズをそのまま使うと高音域が目立ったので青い部分のようにローパスフィルタで音を丸くしています。

また、このローパスフィルタはノイズにのみかかってほしいので、OSC1の出力は画像の緑色の枠の部分のようにEFFECTに送られるようにしておきましょう。

お好みでエフェクトを追加

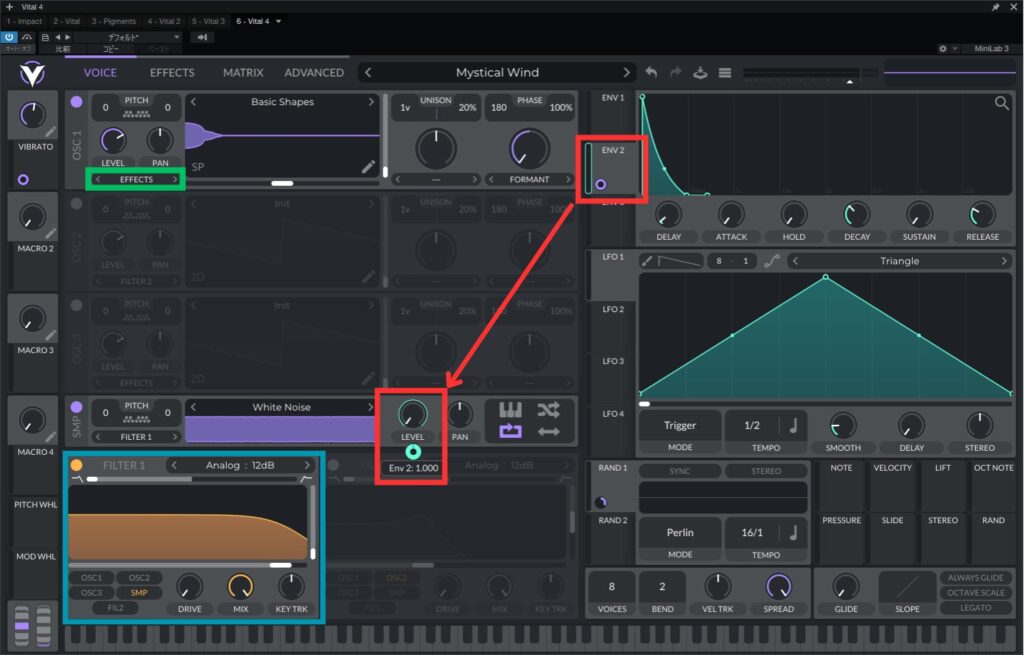

ここまでで大体の音作りは終わったので後は好みでエフェクトをかけてください。ここでは幻想的な感じを出すために空間系のエフェクトを適当にかけておきました。

まとめ

今回は実際の音を参考にVitalで管楽器の音を再現してみました。それっぽくはなっているのではないでしょうか。もしもっと面白いやり方があればぜひコメントで教えてください。

コメント