機材を揃えて、DAWもインストールした!さあ、いよいよ自分だけの曲を作るぞ!と言っても初めて曲を作るときは何をすればよいのか分からないことがほとんどだと思います。

- 頭の中で鳴っているメロディやリズムをうまく形にできない

- そもそも、何から打ち込めば曲になるのか、手順が全く分からない

- ドラムの「普通のパターン」は一体どうやって作るの?

- 頑張って音を重ねてみても、なんだか全体的に音がショボくてヘコむ

こんな悩みはDTMを始めた誰もが一度は必ず通る道です。私自身もそうでしたし、今でも技術不足を感じることが多々あります。

この記事では、そんなあなたが「最初の一曲」の骨格を完成させるための、具体的で、誰でも真似できる私なりのステップを解説します。もちろん音楽に正解はないですし、私自身プロでも何でもないので1つの参考として見ていただけると良いと思います。

揃えるべき機材が分からない方は以下の記事で解説しているのでぜひご覧ください。

結論:迷ったら「好きな曲」を徹底的に真似しよう

DTMで挫折しないための私なりの答えは「好きな曲を1曲リファレンスにして、徹底的に真似すること」です。

「それってパクリじゃないの?」と思われたかもしれませんが、大丈夫です。初心者のうちは、パクるくらいの気持ちでいいです。どうせ、あなたが思っているほど完璧にはパクれませんから。

不思議なもので、一生懸命真似をしても、自然と自分の個性やクセが滲み出て、結果的に全く別の、新しい作品が生まれます。

まずはこの「完璧じゃなくていいんだ」というマインドを胸に、具体的な5つのステップを見ていきましょう。

STEP 1:リファレンスを決める

何もないところからオリジナル曲を生み出すのは、プロでも至難の業です。まずは、あなたが「こんな曲を作りたい!」と思える、大好きな曲を1曲だけ選びましょう。これが、曲作りの旅における道標になります。

選び方のコツは「モチベーション」

どの曲を選べばいいか分からないという方、基準はたった一つ。「聴いているとテンションが上がる曲」を選んでください。

楽器の数が多い複雑な曲でも問題ありません。たとえ単純な曲でもどうせ完璧には真似できないのですから。それよりも、これから何度も聴き返すことになるその曲が、あなたの創作意欲を燃やし続けてくれることの方が、何倍も大切です。

STEP 2:ドラムループを置いてみる

お手本が決まったら、いよいよDAWを立ち上げます。

どのパートから作り始めても良いのですが、まずはドラムから始めることをおすすめします。なぜなら、ドラムは曲全体のノリやテンションを決める心臓部だからです。

一番手軽なのは「ドラムループ」

とはいえ、いきなりドラムを打ち込むのは大変ですよね。そこでおすすめなのが、完成済みのパターンである「ドラムループ」です。

DAWのブラウザで「Loop」や「Drum」といったワードで検索し、色々なループを聴いてみましょう。その中から、お手本の曲の雰囲気に一番近いもの、あるいは単純にカッコいいと直感で感じたものを、DAWのトラックにドラッグ&ドロップしてみてください。

これだけで、あなたの白紙のプロジェクトが活き活きと脈打ち始めます。

他人が作ったパターンを使うのは抵抗があるかもしれませんが、サンプルやループを起点に曲を作り始めるのはプロでもやるような一般的な手法なので、初心者なら利用しない手はないでしょう。それにエフェクトを掛けたり、音を重ねたりとアレンジする方法はいくらでもあるので、十分オリジナリティを発揮することは可能です。

【Tips】ループの探し方

もしDAW付属のループにしっくりくるものがなければ、「(好きなジャンル名) サンプルパック フリー」などで検索してみましょう。世の中には高品質な無料のドラムループがたくさんあります。少しお金をかけられるなら、SpliceやLoopcloudのようなサブスクリプションサービスを利用するのもおすすめです。

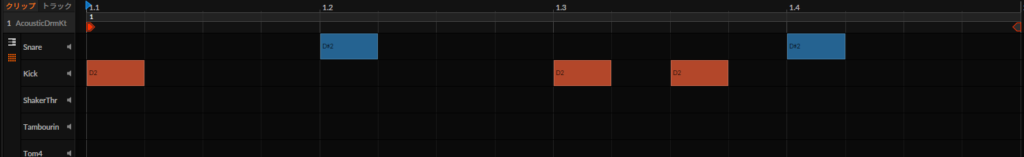

STEP 3:ドラムを打ち込んでみる

ドラムループに慣れてきたら、ぜひ自分で打ち込むことにも挑戦してみてください。打ち込みの感覚を身につけることで、あなたの表現の幅は無限に広がります。

1拍は”タ”×4 or “タン”×2

リズム感がないから打ち込みは無理と思っている方にやり方をお教えします。それは「1拍を4つ or 2つの部屋に分けて考える」ことです。

DAWのピアノロール画面で、1拍の長さを2つの細かいマス目(つまり8分音符)で表示してみてください。

「ドン・タン・ドドタン」というリズムも、

(ドン)( )|(タン)( )|(ド)(ド)|(タン)( )

のように、2つの部屋のどこに音が入っているかをパズルのように組み立てていけば、誰でも正確にリズムを打ち込めます。

もっと細かいパターンについては1拍の長さを4つの細かいマス目(つまり16分音符)で表示してやれば打ち込むことができます。

このように一見複雑なリズムでもこのように細分化してやると打ち込むことができます。最初は失敗してもいいので、とにかく打ち込んで音を確認するというサイクルを繰り返して徐々に感覚を掴んでみましょう。

MIDIキーボードで叩いてみる

ここまでループの活用、打ち込みという2つの方法を紹介しました。ですが、それぞれループを探すのに時間がかかったり、打ち込みだと機械っぽくなったりという弱点もあります。

そこでおすすめなのがMIDIキーボードを打楽器のように指で叩いて入力してみる方法です。ドラムは音の高さを気にする必要がないので、他の楽器に比べるとハードルも低いはず。リファレンスを音ゲーのような感覚で楽しみながら、直感的なリズムを生み出せます。

この方法だと自然と強弱をつけることができたり、リズムに微妙な揺れが生まれたりと人間らしさを苦労なく演出することができます。

私もピアノやドラムが上手くないのでいつもワンフレーズずつ録音しています。大事なのは、楽しんで自分の手でビートを作り出すことです。

STEP 4:コード進行の乗せ方

ドラムという心臓の上に、今度は曲の血肉となるコードを乗せて、彩りを加えていきましょう。最初は音楽理論を知らなくても大丈夫です。

「曲名 コード」で検索

耳コピができなくても、心配ありません。リファレンスが有名であれば、「(曲名) コード」と検索すれば、U-FRETや楽器.meといったサイトでコード進行が見つかるはずです。

最初はこのように検索してみて各コードがどのような響きなのかを耳で感じてみましょう。耳コピするのはそれができてからで十分です。

トランスポーズ機能で黒鍵とおさらば

見つけたコードをDAWに打ち込む際、ピアノが弾けない初心者にとって黒鍵は大きな壁ですよね。

ぜひ使ってほしいのが、多くのMIDIキーボードに搭載されている「トランスポーズ機能」です。

曲のキーを調べて、そのキーに合わせてトランスポーズ機能を使えば、黒鍵を一切使わずに、白鍵だけでお手本の曲と同じ響きのコードが弾けるようになります。私もいつも使っているので、ぜひご自身のキーボードの説明書を読んでみてください。

「コード進行レパートリー」をストック

慣れてきたら、色々な曲のコード進行を調べて、「この進行、気持ちいいな」と思ったものをいくつか自分のレパートリーとしてストックしておきましょう。自分が好きなジャンルでよく使われるコード進行を調べてみるのも良いですね。このストックが、あなたのオリジナル曲制作の強力な武器になります。

STEP 5:ベースラインの作り方

ドラムとコードで大まかな構造が出来上がったら、曲の土台となるベースを乗せていきましょう。ベースが入ると、曲全体が引き締まり、安定感がぐっと増します。

「ルート音のベタ打ち」から卒業するコツ

初心者がやりがちなのが、コードのルート(一番下の音)をただ並べるだけの単調なベース。これを、思わず体が揺れるベースに変えるための簡単なコツが2つあります。

- キックとリズムを合わせる: ドラムのキックがと鳴るタイミングで、ベースも一緒に鳴らしてみましょう。これだけで、ドラムとベースに一体感が生まれます。

- 休符(無音)を恐れない: 音を詰め込むだけでなく、あえて音を鳴らさない休符を入れることで、リズムにメリハリが生まれます。

「ベロシティ」と「タイミング」で命を吹き込む

さらに質を上げるために、2つのテクニックを意識してみましょう。

- ベロシティ: すべての音を同じ強さで鳴らすのではなく、音ごとに強弱をつけましょう。MIDIキーボードで演奏すれば、自然な強弱が記録されます。

- タイミングのズラし: 全ての音をきっちりマス目の先頭に合わせるのではなく、ほんの少し(タ1つ分=16分音符)だけ前後にズラしてみましょう。このわずかな「揺れ」が、機械的な打ち込みに人間らしいグルーヴを与えてくれます。

もっと楽に分析したいならステム分離

Studio OneやAbleton Liveなど一部のDAWでは、「ステム分離機能」という魔法のような機能が使えます。これを使えば、お手本の曲からドラムだけ、ベースだけを抜き出して聴くことができるので、この記事で紹介した真似の作業が圧倒的に楽になります。

まとめ:完璧よりまずは完成。そして何より楽しむこと

今回は、DTM初心者が白紙の画面から曲の骨格を作り上げるための、具体的な5つのステップをご紹介しました。

- お手本にする好きな曲を決める

- ドラムループを置いてみる

- 自分でドラムの打ち込みに挑戦してみる

- コードを乗せて彩りを加える

- ベースラインでグルーヴを生み出す

一番大切なのは、完璧を目指さないことです。最初からプロのようなクオリティになる人なんて、どこにもいません。

お手本の曲を参考に、少しずつ音を重ねていく。昨日まで出来なかった打ち込みが、今日できるようになった。このような小さな成長と、音が重なって音楽になっていく喜びこそが、DTMの醍醐味です。

この記事があなたの楽曲制作の第一歩を少しでも後押しできたなら幸いです。

コメント